Die Endlichkeit der Algorithmen

Die Endlichkeit der Algorithmen

Kittler nahm das Thema der transmediale 2007, unfinish, zum Anlass, um einen Bogen zwischen diversen Themen zu spannen, die zentral waren für seine langjährige theoretische Arbeit zur Unbestimmtheit und zur Endlichkeit – sowohl im mathematischen als auch im fundamental philosophischen Sinne. Er spricht über zeitgenössische Medienkunst, betont jedoch auch, dass algorithmische Einschränkungen im künstlerischen Schaffensprozess nicht Neues sind: „Ich glaube, daran kann nichts auf der Welt – nicht einmal die Erfindung der Medien- und Computerkunst – etwas ändern, dass die Aufgabe der Kunst ist, dieses Ewige im Endlichen zu zeigen.”

Wolfgang Coy

Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass Sie zahlreich erschienen sind, und dass Friedrich Kittler erschienen ist, und wir damit die Veranstaltung im Kern schon beginnen können. Mein Name ist Wolfgang Coy, ich bin Informatiker an der Humboldt Universität, bin mit Friedrich zusammen am Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik und will, bevor Friedrich seinen Vortrag startet, ein paar Worte zu unserem Vortragenden sagen, obwohl das kaum nötig ist, schon gar nicht in Berlin, aber vielleicht doch ein paar Sätze.

Friedrich Kittler hat Germanistik, Romanistik und Philosophie studiert an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg, von 1963 bis 1972, hat dort 1996 promoviert in Literaturwissenschaft.

Friedrich Kittler

1976, glaube ich.

Wolfgang Coy

1976? Hab ich 1996 gesagt? Das würde allerdings die Leistung natürlich noch steigern, nicht? Also Arbeit pro Zeiteinheit wäre dann noch erheblicher. Nein, 1976, natürlich. Er ist dann gemächliche zehn Jahre Assistent dort gewesen, hat 1984 habilitiert – das gab es früher alles noch – und dann völlig folgerichtig 1987 eine Professur angenommen in Bochum an der Ruhr-Universität, einem architektonischen Höhepunkt der Hochschullandschaft, und seit 1993 ist er glücklicherweise an der Humboldt Universität, wo er den Lehrstuhl für Ästhetik und Geschichte der Medien hat. Ich glaube, das ist ungefähr die direkte Fortführung des Hegel’schens Lehrstuhls.

Wolfgang Coy

Unser Vortragender ist fleißig, sehr fleißig, hat grob 150 wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ich will nur ganz wenige davon mit dem Titel nennen, sie werden Ihnen bekannt sein: Aufschreibesysteme (1985), Grammophon Film Typewriter (1986), wahrscheinlich das vom Titel her berühmteste Werk. 2000 eine Einführung in die Philosophie, die ich persönlich sehr liebe, Kulturgeschichte der Kulturwissenschaften, und jetzt, 2005, den Band eins der Reihe Musik und Mathematik mit dem Untertitel „Hellas: Aphrodite”, von dem wahrscheinlich noch vier Bände kommen – aber wer weiß, wie viele es wirklich werden, vielleicht auch sieben, das ist im Moment glaube ich noch gar nicht festgelegt. Er hat viele Bücher mitherausgegeben, sehr, sehr viele Aufsätze geschrieben, bei den herausgegebenen Werken will ich nur Computer als Medium erwähnen, beim Fink Verlag. Turing, die Schriften, die „nicht-mathematischen Schriften” heißt es glaub ich im Untertitel, also die Schriften, die sich auf die Turingmaschine und auf Überlegungen zur Computerei beziehen, und ein sehr berühmter Titel, Die Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften – ein Werk, dass nicht gelungen ist, um es mal so zu sagen. Der Anspruch hat sich leider nicht richtig erfüllen lassen, aber Friedrichs große Leistung ist sicher, dass er die Geisteswissenschaften neu orientiert hat in vieler Hinsicht, und die Brücke zu anderen Wissenschaften wieder geöffnet hat. Diese unglückselige Schließung, die von [Wilhelm] Dilthey auch von unserer Universität ausgehend unglückselig gewirkt hat, die ist ein bisschen überwunden worden. Im Detail muss man da sicher manchmal nachfragen, ob nur Namen ausgetauscht wurden, aber für viele Leute sind Türen geöffnet worden, sodass andere Arbeiten möglich geworden sind und heute eingesehen wird, dass der Geist nicht nur aus Geist besteht.

Er hat eine Fülle von wissenschaftlichen internen Aufgaben übernommen; er war von 1986 bis 1990 Leiter der DFG Forschergruppe, einer ortsverteilten Forschergruppe Literatur- und Medienanalyse, die in Kassel verankert war, aber eben nicht nur aus Kasselern bestand. Seit 2001 ist er Mitgründer des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik, wo er auch stellvertretender Direktor ist. Er hat 1993 einen Preis des ZKM für Medienkunst bekommen, nahm Gastaufenthalte in Kalifornien wahr: in Berkeley, in Stanford, in Santa Barbara. 1996 hat er dann die Ostküste erschlossen, wo er distance caller in Yale war und 1997 distinguished visiting professor in Columbia, New York. Und vielleicht sollte ich noch sagen: Die Autoren, die in seinem Werk immer wieder spürbar werden, sind vielleicht Martin Heidegger, Thomas Pynchon, Homer und Andreas Stiller.

Friedrich, ich bitte dich anzufangen.

Friedrich Kittler

Auch von mir einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, sweet Ladies, dear Gentlemen, nein, ich rede aber Deutsch. Danke Wolfgang Coy für die schöne Einführung und vor allem für die Verbindung der letzten beiden Namen, Homer und Andreas Stiller – ich habe einen Moment schalten müssen, bis ich begriffen habe, dass Andreas Stiller natürlich der Gründungschefredakteur der c’t im heise Verlag in Hannover ist.

Mit Dank an die transmediale bin ich gerne dem Wunsch nachgekommen, über die Endlichkeit der Algorithmen zu reden. Ob das gelingt, weil es schwer ist, oder nicht, das werden wir in der Diskussion sehen, die länger sein möge als der Vortrag.

Die Endlichkeit… Ich beginne mit der Endlichkeit und gehe dann zu den Algorithmen über und versuche, am Ende im zweiten Teil etwas über Algorithmen und Kunstwerke zu sagen.

Was die Endlichkeit angeht, steht vielleicht am besten zu Anfang ein Gedicht, von dem Jorge Luis Borges sagt, er habe es gefunden bei einem arabischen Lyriker des 9. Jahrhunderts. Das Gedicht lautet: „Viele starben in der Vergangenheit, die (wie jedermann weiß) die todbegünstigende Jahreszeit ist. Soll aber ich, Untertan von Yaqub al-Mansur, sterben, so wie starben die Rosen und Aristoteles?”

Also, wir wissen, wenn wir etwa zehn Jahre alt werden, dass wir selber endliche Wesen sind und das Leben ein endlicher Prozess, eines „Seins zum Tod”, wie es in Sein und Zeit hieß. Ob hingegen das Universum, in dem wir leben und zu dessen Prozessen wir zählen, selbst ein endlicher oder ein unendlicher Prozess ist, hat sich bislang als nicht messbar erwiesen, und die Hypothesen schwanken zwischen einem endlichen, sinus-förmigen und einem unendlichen, sinushyperbolikus-förmigen Universum.

Das ist alles so seit Menschengedenken, aber erst seit 60 oder gar 50 Jahren leben wir in einer Welt, in die wir selbst hochtechnische Prozesse hineinstellen, indem wir sie auf Computern programmieren. Diese Prozesse heißen dann Algorithmen, was ich gleich erklären werde, was auch notwendig ist, weil diese algorithmischen Prozesse – wie die Natur bei Heraklit – die Tendenz haben, sich zu verbergen.

Man hört aus den Kreisen der Autoindustrie, dass neben dem Fahrer am Steuer in deutschen Edelkarossen etwa 200 unsichtbare Computer mitspielen und mitrechnen und bremsen und beschleunigen und mitmessen. Embedded controller, die genauso heißen wie die embedded reporter im Irakkrieg, das heißt, man bekommt sie nicht mit, oder sie bekommen nichts mit.

Jetzt ist Endlichkeit das – zumindest hoffnungsvollerweise – was Algorithmen von Mathematik im Allgemeinen unterscheidet. Das Wort ist ein lateinisches Kunstwort und klingt nur griechisch. In Wahrheit ist es auch nicht lateinisch, sondern eine lateinische Verballhornung eines Eigennamens. Der Eigenname lautete Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, ein Mathematiker, der trotz seines arabisch klingenden Namens keineswegs Araber war, sondern circa 8131 geboren worden war in der Oase am Aralsee im heutigen Usbekistan, die Xiwa heißt und damals Choresmien, daher al-Khwārizmī.

Seine Schrift ware deshalb so einflussreich – oder eine seiner Schriften war so einflussreich – weil sie die einfachsten Regeln der Arithmetik an dem damals aus Indien nach Arabien und später nach Europa importierten dezimalen Ziffernsystem vorführte. Wie man addiert, wie man subtrahiert und so weiter. Diese Schrift ist im 12. und im 13. Jahrhundert mehrfach ins Lateinische übersetzt oder übertragen worden, am einflussreichsten sicherlich durch Fibonacci und dessen Buch vom Abakus von 1202. Gebraucht aber wird der Terminus Algorithmus aber schon in den anonymen vorangegangenen lateinischen Übersetzungen, von denen eine mit den denkwürdigen Worten beginnt: „Dixit Algoritmi: laudes deo rectori nostro” – „Es sagt der Algorithmus gelobt sei Gott, unser Herr”. Das ist eigentlich die tiefste Frage, die mir die transmediale aufgegeben hat: Braucht es Gott für die Mathematik und für die Algorithmen oder aber nicht? Beantworten können wir sie kaum. Descartes fürchtete, wie Sie wissen, immerhin einen Gott, der so betrügerisch sein kann, um ihm, Descartes, vorzuspiegeln, zwei plus drei sei ungleich fünf. Deshalb dann das „cogito ergo sum”.

Den modernen Begriff vom Algorithmus eingeführt zu haben scheint mir dagegen Leibniz, was das maßgebliche Buch über die Geschichte der Algorithmen dummerweise bezweifelt. Leibniz hat 1684 den Calculus, die Differentialrechnung, ganz formal in ihren Grundregeln beschrieben und das dann Algorithmus genannt, statt, wie vor ihm Sir Isaac Newton, eine naturphilosophische Pseudoerklärung der Regeln der Ableitung zu geben. Und dieser formalistische Begriff von Leibniz scheint es zu sein, der – wenn Wolfgang Coy jetzt nicht den Kopf schüttelt – heute in der Informatik, die vielleicht besser Computerei hieße, wie du soeben gesagt hast, oder eben Computer-Science, maßgeblich ist.

Ich will das jetzt nur für diejenigen, die etwas Präzision erwarten, in aller Kürze skizzieren, was man von einem Algorithmus verlangt und warum man das verlangt. Das erste Kennzeichen wäre die Determiniertheit. Unter gleichen Startbedingungen liefern alle Instanzen oder Aufrufe dieses Algorithmus denselben Output. Ausnahmen gibt es natürlich; zum Beispiel können wir das Wetter der nächsten fünfzig Jahre und den Klimawandel, wie Sie es heute in allen Zeitungen lesen können, nur stochastisch simulieren und nicht deterministsich.

Die zweite Grundbedingung: Determinismus. Zu jedem Schritt zu jedem Zeitpunkt der Abarbeitung eines Algorithmus folgt jeweils immer dieser eine bestimmte Schritt, und schließlich der dritte, ebenfalls mit Terminus verbindende Grundzug: die Terminierung. Der Algorithmus hält für jede Eingabe nach endlich vielen Schritten an. Sie rufen einen Wordprozessor auf, schreiben Ihren Liebesbrief und schalten ihn wieder aus. Die Ausnahmen sind ganz unauffällig und heimtückisch sozusagen, die vorhin erwähnten embedded controller im Auto, die laufen, solange das Auto läuft, und die Betriebssysteme mit ihren Heimtücken und eingebauten Werbemechanismen und Preisen.

Von diesen drei Kriterien ist das wichtigste sicherlich das letzte: dass nach endlich vielen Schritten ein Ende, ein Haltezustand, erreicht wird. Die Frage ist immer, wie lange das braucht und wie man die Größenordnungen dieses Anhaltens bei zunehmender Komplexität der Eingabe a priori abschätzen kann. Brav und wohlerzogen heißen bei euch Informatikern Prozesse der Klasse P, die in irgendeiner Quadrat- oder Kubikzeit gelöst werden können. Wenn [die Route zwischen] zehn Städten herauszufinden sind, ist die Schwierigkeit meinetwegen 102, also 100, wenn 100 Städte rausgefunden werden sollen, ist die Aufgabenlaufzeit 1002, das wären dann 10.000 Schritte.

Leider gehören nicht alle bekannten Algorithmen dieser wunderbar braven, well-behaved Klasse an, sondern es gibt viele Dinge in der Mathematik und in der Wirklichkeit, die nur in exponentieller oder noch schlimmerer Zeit gelöst werden können. Berühmtestes Beispiel ist der reisende Handelsmann, der den kürzesten Weg erst zwischen zehn Städten, dann zwischen hundert Städten und dann zwischen tausend Städten finden muss.

Welche Aufgabe sich bislang nur in exponentieller Zeit auf Computern hat lösen lassen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, tröstet uns die Informatik, dass irgendwann polynomiale Lösungen auftauchen; wir sind also im Reich der Algorithmen offen für Überraschungen, wenn auch nach sechzig Jahren einigermaßen pessimistisch.

Um ein drastisches Beispiel zu geben aus der Grundlagenkrisenzeit der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts: Es gibt Funktionen, die so kriminell ausgetüftelt sind, dass sie zum Beispiel die berühmte Ackermann-Funktion bei kleinen Argumenten in Nullkommanichts zu einem Ergebnis führen. Hingegen ist die Ackermann-Funktion mit den beiden Eingabeargumenten Vier und Zwei bereits eine Zahl mit knapp 20.000 Dezimalstellen. Während, schöner Vergleichswert, die Dauer der Erde in Sekunden ausgedrückt nur 1017 beträgt. Um in diesem unglaublich explodierendem Reich, das man vielleicht mit den berühmten Sandkörnern bei Archimedes vergleichen könnte, zu Rande zu kommen und um ungewollterweise das Computerzeitalter heraufzuführen, hat der junge, 23-jährige englische Mathematiker Alan Turing auf eine Wiese bei Cambridge am Cam gelegen, die dann die Pink Floyd später pop-musikalisch verewigen sollten, „Grantchester Meadows”. Und dort scheint ihm eingefallen zu sein, was seitdem unser Turing-Zeitalter ausmacht.

Es lässt sich nicht alles berechnen, wonach sich mathematisch fragen lässt. Aber es gibt eine Unterklasse von Funktionen und reellen Zahlen, die sich berechnen lassen, weil sie sich in endlich vielen Schritten beschreiben lassen. Ein Beispiel für etwas, das sich unter den reellen Zahlen nicht berechnen ließe, wäre eine Zahlengerade, auf die eine unendlich feine Nadelspitze zufällig geworfen wird. Kein Mensch kann die Regel angeben, nach der diese Stelle auf der Zahlengerade berührt worden ist. Dagegen gibt es auch und gerade unter den Zahlen mit unendlich vielen Dezimalstellen, die auf dem ersten Blick unfasslich zu sein scheinen – für Computer also nicht fassbar – gleichwohl Gebilde, die sich beschreiben lassen: computable real numbers.

Ich halte mich im Folgenden, weil das schön ist und den mathematischen Teil meiner Meditationen abschließen soll – an die berühmteste und älteste dieser transzendenten Zahlen: die Zahl Pi, 3,14159 und so weiter, ohne Ende und mit nachweisbar keinerlei Regularität in der Abfolge der Dezimalziffern. Träumer unter den Computerscientists sagen: Dann also sind in den Dezimalstellen von Pi sämtliche Werke William Shakespeare und die Bibel und alles codiert, an irgendeiner der unendlich vielen Stellen.

Diese merkwürdige, wundersame Zahl, die das Verhältnis des Kreisumfangs zum Radius regelt, lässt sich seit 1674 in einem geschlossenen Ausdruck beschreiben. Wenn ich die Tafel hätte, würde ich diesen Ausdruck anmalen; so muss ich nur sagen, dass der Arkustangens von eins mal vier genommen die Zahl Pi ergibt. Und andererseits, wie Leibniz und nach ihm der siebenjährige Public-School-Schüler Alan Turing entdeckt haben, lässt sich der Arkustangens von eins ausdrücken als: eins minus ein Drittel plus ein Fünftel minus ein Siebtel plus ein Neuntel. Das kann man auch ein bisschen einfacher schreiben mit einem Sigmazeichen, einem Summenzeichen, und dann sieht vielleicht der Blindeste, dass eine unendlich lange Zahl doch beschrieben oder definiert ist, durch diese endlich vielen Zeichen – Sigma eins durch x hoch n – und deshalb das Problem der reellen Zahlen, überabzählbar zu sein durch eine abzählbare, quasi ganze, Zahl, in der Beschreibung dieser Zahl abgelöst worden ist. Und diese Beschreibungszahl kann man natürlich in jeden Computer geben.

Turing 1936 in seiner Dissertation: „Nach meiner Definition ist eine Zahl berechenbar, computerable, wenn ihr Dezimalausdruck von einer Maschine niedergeschrieben werden kann.” Das ist alles schön und gut und sozusagen das positive Licht, das damals, noch nicht in Silizium aber doch dem Gedanken nach, über der Welt aufergangen ist.

Nur hat diese Einschränkung auf berechenbare, reelle Zahlen die Schattenseite, dass es Unberechenbarkeit weiterhin gibt. Vor allem gibt es keinen Algorithmus, keine Maschine, die automatisch und im Vorhinein aussagen kann, ob ein ihr vorgelegter Algorithmus irgendeinmal zum Ende kommt oder unendlich läuft, das heißt, in einer Endlosschleife ersäuft.

Daran ist das große David-Hilbert-Programm zwischen 1931 und 1935 gescheitert, aber dafür leben wir jetzt in einer Welt, von der das Mindeste, was man sagen kann, dies ist, dass die Computer die Macht nach Turings Voraussage übernommen haben. Und obwohl in diesem wundersamen Jahr 1936 zwei amerikanische Mathematiker im Effekt genau dieselbe Theorie aufgestellt haben, über berechenbare Zahlen und Funktionen, war Turing in England doch der Einzige, der dafür eine Maschine angegeben hat, und es ist diese Maschine, die uns bestimmt und die Frage nach Medienkunst 2007 stellt, nicht die Mathematik.

Aber was heißt das, dass wir nicht mehr von Hand, wie Herr Ludolph, die Zahl Pi ausrechnen müssen, sondern dass unsere Maschinen uns das abnehmen und dass es auf der Welt Dinge gibt, die die Dinge dieser Welt denken, ohne dass wir etwas anderes getan hätten, als sie irgendwann zu konstruieren und zum Denken zu bringen? Was heißt das, dass die Logik, mit Heidegger gesprochen, in Maschinen gefallen ist, und dass Logikprofessuren langsam überflüssig werden? Heißt das nun etwas über den Formalismus und über die Gesetze der Logik und des Denkens, oder verraten uns solche Dinge, wie etwa die Zahl Pi und deren Dezimalstellen, etwas über die Welt, in der wir leben? Die physikalische, chemische, biologische Welt, in der wir sind?

Der letzte Roman, den Thomas Pynchon im letzten Dezember 2006 veröffentlicht hat, Against the Day, beantwortet die Frage mit: Ja, die Zahlen und Funktionen sagen etwas über die Welt. Beispiel in Pynchons Roman ist die immer noch seit 150 Jahren unbewiesene Vermutung von Bernhard Riemann aus Göttingen, dass die nicht-trivialen Nullstellen der Zetafunktion alle bei einem Realanteil von 0,1 liegen. Im Roman tritt eine junge, schöne, Sex-geile russische Informatikerin auf und sagt Hilbert bei laufender Vorlesung, diese Tatsache spiegelt etwas über das Geheimnis der Primzahlen, die sich sozusagen in dieser Funktion so offenbaren, wie sich der Kreis seinem Wesen in der Zahl Pi offenbart. Und wir können das im Laufe unserer Mathematik und Weltgeschichte lesen. Wir lernen etwas.

Das ist eigentlich der älteste Gedanke, den die Mathematikphilosophie in Europa bei Platon gehabt hat. In dem geheimen Siebten Brief an den Tyrannen von Syrakus, den der Tyrann sofort verbrennen sollte, schrieb Platon, dass der Kreis einerseits ein bloßes Wort ist und in jeder Sprache anders heißt, andererseits eine Zeichnung, die nie ganz dem Kreis entspricht und immer fehlerbehaftet ist, drittens eine Definition: alle Punkte, die vom Mittelpunkt gleich weit entfernt sind, viertens der Begriff, der aus dieser Definition in unserer Seele entsteht, und fünftens aber sei der Kreis etwas, das im Gegensatz zum Begriff oder im Unterschied zum Begriff nicht nur in unserer Seele ist, sondern zugleich am Himmel seiend. Nicht so verzerrt wie die Zeichnung des Kreises im Sand, sondern von ewig strahlender Wahrheit. Ich glaube, man muss ein bisschen Platoniker sein, damit dieser Abend als Vortrag uns allen überhaupt etwas Spaß machen kann. Die aristotelische Gegenannahme würde mich sofort zum Schweigen bringen müssen.

Und in der Tat, man kann sich ja überlegen, wie diese Zahl überhaupt zu den Menschen gekommen ist, dieses Geheimnis des Kreises und seiner irrationalen, transzendenten Zahl, die sich gleichsam als ein welthistorischer Prozess oder Algorithmus selbst enthüllt.

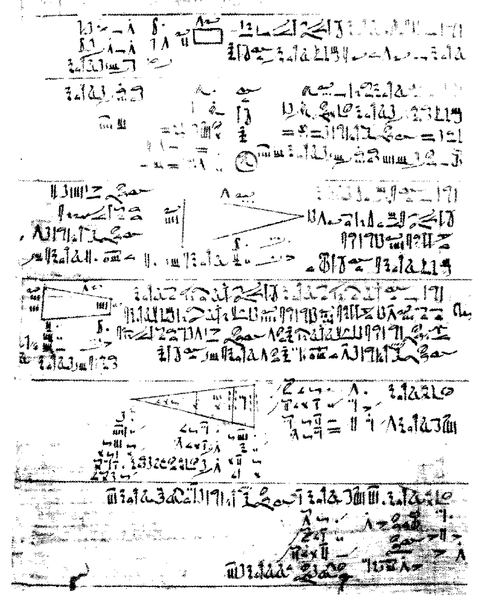

Im ersten Buch der Könige, Kapitel sieben, Vers 23 ist Salomon, König von Jerusalem, so in Verlegenheit um die Zahl Pi, dass er extra aus Syros aus Phönizien einen König und Baumeister namens Hiram kommen lassen muss, und er baut ihm den ersten Rundtempel in Jerusalem und es heißt in der Bibel, der Durchmesser sei 10 Ellen gewesen und der Umfang folglich dreißig. Ein größerer Rechenfehler, was Pi angeht, ist mir nicht bekannt. Also eine ganzzahlige Abschätzung oder Rundung. Im Papyrus Rhind, der sicherlich älter ist als das erste Buch der Könige – das war ein ägyptischer Papyrus – ist die Annäherung viel, viel besser: 16 durch 9 in Klammer im Quadrat. Archimedes hat sich im Sand von Syrakus die Mühe gemacht, ein 96-Eck innerhalb des Kreises einzuzeichnen und ein anderes 96-Eck als Umkreis um den Kreis außen herum zu legen und kam zu der wunderbaren Abschätzung, 371stel ist kleiner als Pi ist kleiner als 22 durch 7.

Und ein Japaner, weiß Gott welche Amaterasu ihm dabei geholfen hat, hat 1766 den Bruch, die Bruchannäherung an Pi angegeben als 5.491.351 zu 1.725.033. Das nennen wir Zen-Buddhismus.

Aber alle diese Näherungen sind eben keine generativen Formen, die uns die Zahl Pi sozusagen wachsen lassen wie einen Baum, wie einen Apfel am Baum. Und darum geht es in dieser langen mathematischen Weltgeschichte. Eine geschlossene Form zu finden, aus der heraus sich dann eine prinzipielle, unabgeschlossene Zahl von Prozessen ergeben kann.

Der Übergang fällt mir extrem schwer, Sie müssen ein bisschen mitdenken, weil der Redner jetzt ins Stammeln kommt. Ich denke, in dieser Funktion der Enthüllung, Entbehrung, die dann doch zu einem Ende kommt, zu einem Halt, zu einem Werk, haben die Algorithmen einen inhärenten Bezug zur Kunst. Vielleicht ist das erst bewusst, seitdem Computer und Algorithmen uns umgeben und wir nicht mehr wie im 19. und frühen 20. Jahrhundert geblendet vor den Einzelwerken in Museen und Galerien stehen, sondern wo uns etwa in einer Serie von Bildern, dem sicherlich schwierigsten Beispiel, ein Prozess, ein generativer Prozess hinter diesen Bildern erscheint. Ich muss gestehen, dass mir Johannes Vermeer van Delft lieber ist als alle Medienkunst, und wenn ich vor diesen wundersamen Tafelbildern stehe, von denen die meisten ein und dasselbe Zimmer zeigen, bevölkert von unterschiedlichen schönen Frauen und Männern, dann ist das Aufregendste eigentlich, zu sehen, dass Vermeer alle diese Bilder offenbar mit Hilfe einer Camera Obscura gemalt hat.

Es sind wechselnde Perspektiven in dieses Zimmer, immer aus derselben Tür, aber in unterschiedlichen Abständen zu Tür und Zimmer. Das wurde erst in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts als eben das Interesse an den bildgebenden Verfahren, das Interesse an den Bildinhalten nicht überwucherte, aber doch mit ihnen gleichzog, entdeckt. Man sieht also den Prozess, in dem Vermeer in Stunden oder Tagen wochenlanger Arbeit ein Bild, ein maschinell generiertes Camera-Obscura-Bild, in Öl abmalt, das eigentlich von dem einen Fenster und der durch dieses Fenster einfallenden Sonne erzeugt worden ist. Die Sonne braucht dafür, wie wir wissen, Bruchteile von Bruchteilen von Sekunden, bis das Bild fertig ist; die Camera Obscura zeigt es auch in Bruchteilen von Bruchteilen von Sekunden. Vermeer braucht Tage oder Wochen, und als die Computergrafik in den 60er / 70er Jahren daranging, diesen Effekt des einfallenden Lichts durch ein Fenster und seine Widerspiegelungen und seine Widerwiderspiegelungen nachzumachen, da rechnete dieser Algorithmus, Radiosity genannt, auf meinem 386-Rechner in den 90er Jahren in Bochum die ganze Nacht durch.

Jetzt ist die Approximation in einer Stunde geschafft, also etwa so verhält sich die Komplexität des Algorithmus Radiosity zur Komplexität dessen, was passiert und was doch wohl Aufgabe aller Kunst ist. Was für ein unendlich schneller oder ein unendlich dauernder oder ein unendlich spannender Prozess wird eingefangen in ein Werk oder einen Algorithmus, die beide per Definitionen endlich sind! Ein vielleicht noch schöneres Beispiel für die Computerbegeisterten unter Ihnen wären die berühmten illusionistischen Holzschnitte von M.C. Escher, wo eine Treppe, die einem gemauerten Quadrat folgt, endlos zu klettern scheint, was physikalisch unmöglich ist, oder der entsprechende Wasserfall, der endlos rauscht, und sich selber immer wieder nähert und sich so nicht nur in unseren Phantasien, sondern wirklich in einer merkwürdigen Zwischenwelt zwischen Gemaltsein und Imaginiertsein aufhält. Sie wissen, dass Douglas Hofstadter in Gödel, Escher, Bach dazu das Notwendige gesagt hat.

Wir hätten also, um langsam zum Ziel zu kommen, auf der einen Seite Algorithmen oder Prozesse, auf der anderen Seite Werke, und dazwischen so etwas wie Camera Obscuras oder Turing-Maschinen oder Computer oder, einfacher genommen, Paletten und Malwerkzeuge oder musikalische Instrumente. Dinge also, in die immer ein langes Wissen, ein jahrtausendelanges Wissen oft, eingegangen ist, welches aber anders als das Wissen in die Werke eingeht; sondern in den Instrumenten und Maschinen sammelt sich das Wissen, um viele Werke und Prozesse hervorzubringen.

Am besten und am algorithmischen ist es sicherlich, wenn ich mit musikalischen Prozessen ende, weil da die Schwierigkeit den Begriff des nächsten Schritts streng, und so streng wie in der Informatik einzuführen, nicht so drastisch zu bestehen scheint, wie in der Malerei, wo auf dieser Fläche viele Folgeschritte mehr zumindest denkbar scheinen. Diese transmediale heißt unfinish, und es bezieht sich darauf, dass ein Komponist seine Partitur wie einen Algorithmus schreiben kann, wie das Mahler tut. Die Instrumente, die Orchester und deren Instrumente sind dann Maschinen, die unterschiedliche Instanzen dieser Mahler’schen Partitur wiedergeben; man könnte das Ganze auch ohne Instrumente machen, und heute wäre es möglich, sämtliche Musikinstrumente des großen Orchesters durch physical modeling computertechnisch zu approximieren.

Irgendwann ist Mahler mit der Komposition zu Ende. Er gibt die Symphonie in Druck. Wenn sie gespielt wird, dauert sie 120 Minuten, dann geht auch das zu Ende – ganz im Unterschied zu Platons imaginärer Sphärenmusik, die wir angeblich deshalb nicht hören, weil sie schon von Beginn der Welt an läuft, also schon vor unserer Geburt, und nach unserem Tod weiterlaufen wird. Und irgendwann, ganz im Sinne von unfinish, beschließt Mahler trotz Druck und trotz Fertigstellung der Partitur, das Stück wieder aufzumachen, die Instrumentierung zu ändern, ein paar Noten zu setzen, vor allem Noten wegzunehmen, die Komposition schlanker zu machen – das ist der Stil des späten Mahlers im Unterschied zu dem mittleren. Und ich frage mich, frage mich wirklich ganz offen: Könnte es sein, dass so, wie die Zetafunktion etwas über die ansonsten völlig chaotischen Primzahlen verrät und deren Codierung oder die Zahl Pi etwas über das Wesen des Kreises, dass Mahler, wenn er die Komposition zum zweiten Mal aufnimmt und ändert, also aus dem Werk wieder einen Prozess macht – könnte es sein, dass sozusagen die Erde sich Mahler sich anders zu hören gibt, wenn er am Bild von der Erde etwas ändert?

Wenn Sie sich das mit mir fragen, dann verstehen Sie vielleicht, warum Mahler für die sämtlichen Lieder des Liedes von der Erde deutsche Übersetzungen alter chinesischer Lyrik zugrunde gelegt hat, dass er aber die letzten sechs Zeilen – obwohl er doch Komponist war und nicht etwa Dichter – aus Eigenem hinzugefügt hat. Und diese letzten sechs Zeilen, die natürlich unmöglich hier vorgelesen werden sollten, statt gehört zu werden, lauten nicht ganz unzufällig, will mir scheinen, um das Verhältnis zwischen Unendlichkeit, Prozesshaftigkeit, Werk, Endlichkeit, zu benennen – ich zitiere: „Die liebe Erde, allüberall, blüht auf im Lenz und krönt aufs Neu allüberall und ewig, ewig blauen Licht die Ferne, ewig, ewig, ewig, ewig,” Pianissimo, Ende.

Ich glaube, daran kann nichts auf der Welt – nicht einmal die Erfindung der Medien- und Computerkunst – etwas ändern, dass die Aufgabe der Kunst ist, dieses Ewige im Endlichen zu zeigen.

Danke fürs Zuhören.

Wolfgang Coy

Ja, herzlichen Dank. Wenn einige rausgehen wollen, können sie das vielleicht gerade machen. Für die anderen besteht die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, wir haben Mikrofone im Saal. Wie es nach hinten ist, weiß ich nicht so recht, das ist vielleicht etwas schwierig, aber wir fangen einfach mal an. Wir haben also vierzig Minuten vielleicht, um noch über die Thematik zu reden. Möchte jemand eine Frage stellen oder eine Bemerkung machen? Ich glaube, da drüben – war da eine Meldung? Ja.

Ich dachte, da sei eine Meldung, aber die Leute sind noch nicht rausgegangen.

Friedrich Kittler

Und was macht diese..?

Hallo?

Wolfgang Coy

Das weiß ich nicht.

Zuhörer

Hi, I’m Jaromil, I’m a programmer. Thank you for your keynote, it was fascinating and I’d like to pose a question: You basically focus on the relationship of humans and machines and I’d like to ask you, how do you see the relationship between humans nowadays concerning algorithms? I’ll give an example: I like to depict programmers – or whoever writes algorithms – as alchemists, for instance, from the eighteenth century. They were really jealous about their ingredients – in fact, the ingredients couldn’t be copied, they were finite, and so it was very difficult to exchange recipes, and I think the situation has radically changed nowadays, since it's possible to copy, to reproduce very easily all those recipes. Plus, as you mentioned, computers are a really powerful extension of the human mind, so basically we can tell that straw can be converted into gold. An example is Second Life and the crossover between reality and metaverse. In all this, do you see any change in the relationship between humans also regarding algorithms, so what changed in creating algorithms in this sense?

Friedrich Kittler

Ich habe leider den ersten Teil der Frage nicht ganz mitbekommen, weil wir erst in der Technik gefangen waren.

Zuhörer / Jaromil

I mean, is it only that machines brought an extension to humans to execute the algorithms? But if we consider the fact that we can exchange algorithms much more freely nowadays and basically they grow out of what Pierre Lévy or other philosophers define as collective intelligence— de Kerckhove and so on. What do you see that has changed in the history of algorithms? And what is changed and—this is pretty recent, no?—is the way, really, to exchange the ingredients? I’m not really a historian of mathematics as you are, so I’m pretty curious about your vision compared to the Abbasid dynasty once when Muḥammad al-Khwārizmī was forging those algorithms and now passing through all the various stages of human developments in terms of science.

Friedrich Kittler

Doch, doch, doch.

Jetzt habe ich gut verstanden.

Friedrich Kittler

Mir lag ja daran, erstmal gesagt zu haben, dass der Algorithmus, wie Sie auch bestätigen, viel älter als die Computerei ist, und dass man nicht genau sagen kann, ob er ein Gottesgeschenk ist oder eine Erleuchtung oder eine menschliche Konstruktion. Wir müssen, glaube ich, die Geschichte der Algorithmen in ihrer Kontingenz, in ihrer Zufälligkeit hinnehmen. Es lassen sich natürlich manchmal Gründe, geschichtliche, mediengeschichtliche Zeichen nennen, warum dieser Algorithmus in dieser Zeit – etwa bei Leibnitz – möglich geworden ist. Aber woran mir am meisten lag, war: Die Zuspitzung, der Flaschenhals, der entsteht in dem Moment, wo die Algorithmen nicht mehr auf Papier und Bleistift durchgeführt werden, sondern wo sie eingegeben werden in lauffähige Maschinen mit Betriebssystemen, die das Ganze in weitaus den meisten Fällen ja hunderttausendmal schneller als Menschen lösen können.

Und das will mir trotzdem im Unterschied zu Herrn Lévy, Monsieur Lévy nicht als Ergebnis einer durchschnittlichen, weltweit gestreuten, globalen, kollektiven Intelligenz erscheinen, sondern weiterhin als die Leistung der Leute, die diesen äußerst effizienten Primzahlalgorithmus, zum Beispiel, gefunden haben und deshalb die Fields-Medaille bekommen, die sie auch verdient haben.

Ob das den Rest der Menschheit anders als passiv angeht, ist eine Frage, die ich besser an Wolfgang Coy als an mich stelle.

Wolfgang Coy

Ich meine, falls jetzt niemand dazwischen fragt, würde ich es doch zurückspiegeln. Das Spannende ist ja: Einerseits tritt uns die Maschine entgegen als unser eigenes Produkt, das uns aber einhüllt, uns in vieler Hinsicht schneller begegnet, als wir uns selber im Spiegel sehen können. Aber andererseits, und so habe ich die Frage verstanden, erleben wir mit der Vernetzung der Maschinen gleichzeitig wieder ein kommunikatives System. Also die Sonderrolle der Maschine, selbstständig zu werden, die du betont hast, die wird doch wieder abgeschwächt in einer neuen Entwicklung, wo diese Kommunikation unglaublich vielfältiger werden kann, als wir sie in den traditionellen Maschinenkommunikationen erlebt haben. Ist das ein Wechsel? Erleben wir jetzt in den letzten Jahren eine Veränderung oder ist das nur „more of the same”, ist das eben letzten Endes doch so eine Art Verselbstständigung des Systems?

Friedrich Kittler

Ich antworte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, am liebsten damit, dass nicht so sehr Menschen durch das Netz verschaltet werden als vielmehr Maschinen.

Wolfgang Coy

Ich denke, das ist eine Position, aber die wurde halt hinterfragt und ich wollte das klären.

Friedrich Kittler

Zumindest interessiert es mich mehr, also...die tollste Vernetzung hatte ich immer gefunden – man nennt das ja auch „Farmen” – wenn eine Riesen-„Farm” von lauter Linux-Rechnern, die nachts unbenutzt bei ihren Benutzern stehen – weil die auch mal schlafen müssen, die Freaks – dann rechnen die Maschinen einfach weiter, und am Ende sind für den Titanic-Film und dergleichen endlose virtuelle Bilder generiert worden von Seestürmen, die kein Mensch gefilmt hat und die es nie gegeben hat, die einfach gerechnet sind. Das finde ich die sportlichsten Hochleistungen der Rechnervernetzung.

Wolfgang Coy

Also, mir ist es lieber, wenn sie mehr Zen-Primzahlen ausrechnen, aber gut, bitteschön, sie mögen auch die Titanic berechnen.

Friedrich Kittler

Ich habe das Beispiel jetzt extra genommen, damit es anschließbar ist an Kunst und Medienkunst. Die Geschichte ist nicht fingiert, sondern stimmt, und ich würde gerne eben eine Sekunde lang hier in diesem großen Saal die Frage aufwerfen, ob nicht solche anonymen industriellen, meinetwegen sogar kommerziellen Produkte der Computerkunst gleichwohl verdient haben, dass wir mal den Hut davor ziehen.

Sonst entsteht so der Eindruck, Medien- oder Computerkunst, das sei die Fortsetzung des Künstlerindiviuums mit anderen, käuflichen Mitteln.

Wolfgang Coy

Ich kann das in der Beleuchtung nicht gut sehen, war da eine Meldung?

Ja.

Besucher

Ja.

Wolfgang Coy

Können Sie aufstehen, damit das Publikum so eine Ahnung hat, wo Sie ungefähr stehen?

Besucher

In the last session, we had a discussion about media art and about how the word “media art” became less interesting and there was a citation from you in that session, saying that “media determine our situation.” And I was thinking: Could you say, for example, that algorithms are defining our situation today, and I am thinking in a way of how the logic of the game, for example, is penetrating into the world of theatre, into the world of art, so that in a way there are algorithms that are working inside artworks in different ways. So would this be a way of restating and updating your opening on your book from 1986

Secondly, in that book you also predict the end to media because the difference between different media is eroding and also the end to the concept of the medium. Is it possible to ask you how you look upon those predictions now, 20 years later?

Friedrich Kittler

Das werden wir gerne versuchen. Vor 21 Jahren, als ich diesen Satz schrieb, habe ich nicht so sehr an Theater und Spiel und dergleichen gedacht, sondern daran, dass die Kabeltelegrafie den Krieg von 1870/1871 bestimmte – der entstehende, drahtlose Funk den ersten Weltkrieg 1914–18, der Kampf zwischen Funkkodiermaschinen und britischen Computern (und deren endgültiger Sieg) den Zweiten Weltkrieg. So war die Lage damals gemeint. Dass in der amerikanischen Armee jetzt jeder G.I. seinen eigenen Laptop hat, liegt in der Logik dieser Entwicklung.

Da sollten die Medien, die unsere Lage bestimmen, immer noch Ausschau halten nach den industriellen, militärischen, politischen Komplexen – und nicht so sehr nach dem kleinen Fenster, das uns die Kunstwelt bietet, scheint mir. Und dann hat sich am Ernst dieser Vermutungen oder Hypothesen von damals nicht so schrecklich viel geändert: Ich glaube, es ist schon wieder beinahe 20 Jahre her, dass der damalige Chef und Gründervater von Intel einen Kampf um den Augapfel zwischen Computermonitor und Fernsehbildschirm vorausgesagt hat. „Battle of the eyeball” hieß das. Die Fernseh- und Filmindustrie hat sich geradezu krankgelacht, was für unsinnige Prognosen wieder mal einer dieser Intel-Firmengründer von sich gebe. Und heute, nach der Fußballweltmeisterschaft, stehen wir alle vor dem Faktum, dass er Recht gehabt hat. Und dass genau das der Punkt ist, wo die einzelnen Sinnesfelder an die angeschlossenen Medien in dieses universale, von Alan Turing konzipierte Medium einfließen. Allein die Festnetztelefonie – ich glaube, ich bin der einzige Nutzer, den die überhaupt noch hat.

Wolfgang Coy

Also man muss natürlich zugeben, dass auch Bill Gates in der letzten Woche das Ende des Fernsehens für möglich gehalten hat, und dann ist es wohl wirklich beschlossen.

Friedrich Kittler

Daraus folgt aber auch für das Helmholtz-Zentrum eben eine Aufgabe, wenn alles in Bits und Bytes und Null und Einsen aufgeht, zumindest Endbenutzer-akzeptabel aufgeht. Dann stellt sich umgekehrt die Frage, ob es nicht doch Spezifika von Sinnesfeldern und Medien gibt. Also zum Beispiel, ob man nicht versuchen müsste – was unmöglich an diesem Abend auch nur angedacht werden konnte – eine Art von algorithmischer Minimalausstattung dessen, was ein Bild ist, oder dessen, was eine Musik ist, ungefähr anzugeben und wahrscheinlich nicht bloß im beliebten Sinn der momentan die Presse beherrschenden Neurophysiologie, sondern auch im Sinne einer Aussage über dinglich Seiendes. Also ich hoffe immer noch, dass Kant, Immanuel Unrecht hat und dass es für das Schöne – zumindest für das Schöne, wenn schon nicht für das Erhabene – in den jeweiligen Bereichen wie Musik und Bild und Plastik und Architektur irgendwelche aussagbaren Dinge gibt, also komplexitätstheoretische Ansätze, wie bei Birkhoff schon versucht, und welche bei Max Bense weitergemacht werden sollten. Bist du skeptisch?

Wolfgang Coy

Ich bin skeptisch, weil ich es nicht sehe, aber Bense hat ein wunderbares Vorwort für seine Informationsästhetik geschrieben, wo der letzte Satz ungefähr heißt: „Das kann sein, dass das alles nicht funktioniert, was wir sagen, aber wenn es uns vor dem unsäglichem Geschwätz des Kulturfeuilletons bewahren würde, dann wäre das ein enormer Fortschritt”. In dem Sinne möchte ich dem schon zustimmen.

Möchte sich jemand informationsästhetisch gegenpostitionieren?

Besucher

Ich würde gerne nochmal kurz, kurz so vom Verständnis her, nachfragen und Sie natürlich auch um eine schwer zu beantwortende Spekulation aus dem Bereich bitten, den Sie angeschnitten haben. Sie sprachen am Ende über Mahler und über die Aufgabe des Künstlers, die eben darin bestünde, dieses Ewige im Endlichen zu veranschaulichen. Nun gehört ja Mahler auf gewisse Weise noch einem Strang der Musiker an, die am Ende irgendwie scheitern müssen und dann ihre Zehnte ja alle nicht beenden können, als Gipfel und Abschluss des Werkes. Und, Sie werden es besser kennen, aber ein Schüler von ihm wie Schönberg sagt dann in der Grabrede: „Wenn Mahler die Zehnte geschrieben hätte, wäre da noch irgendetwas an unsere Ohren gekommen, das unsere Welt noch viel fundamentaler verändert hätte. Jetzt frage ich mich, wieso Sie hier jetzt bei dem Thema Algorithmen die Bezugnahme auf diese gescheiterte Tradition aufnehmen. Schwingt da bei Ihnen etwas mit, das die von Ihnen angeschnittenen Linuxrechner, die da alleine vernetzt vor sich hinarbeiten können, nun jemanden wie Mahler dazu verholfen hätten, diese irgendwie geartete Absicht in der Zehnten auf eine andere Art zu vollenden, als es ihm gelungen ist, oder nicht?

Friedrich Kittler

Das ist eine schwere Frage – ich weiß aber nicht, was heißt „gescheitert”? Gescheitert als Musiker? Gescheitert als Ehemann und Hahnrei? An gebrochenem Herzen gleichsam gestorben, angesichts dieses Weibes?

Wolfgang Coy

Aber doch prominent in ihrer Biografie verewigt, also….

Friedrich Kittler

Dürfte man nicht antworten, dass aus der Skizze des ersten Satzes, die ja fast fertig war, und den Entwürfen zu den anderen Sätzen von Mahlers zehnter Symphonie, dass daraus so viele gute Musiker in den nächsten 80 Jahren versucht haben, die Symphonie posthum doch noch zu Ende zu komponieren – dass sich da etwas abzeichnet als Struktur, das eben gerade nicht gescheitert ist, sondern gleichsam nach seiner Vollendung ruft? Das tut vielleicht nicht jeder Bau und nicht jedes Werk und jeder Film und jede Musik, aber große Fragmente scheinen es zu können und wären doch eher ein Indiz dafür, dass unfinished ein Schmerz ist, in dem sich so etwas verbirgt wie im geäderten Marmor schon der Apollo, nach der Aussage der griechischen Skulptoren. Zumindest würde ich immer mehr versuchen, diesen halb-platonischen Gesichtspunkt, was das Schöne und die Kunst angeht, festzuhalten – dass da Verbindlichkeiten existieren, die sich auch schon in Mahlers Fragmente hineingeschrieben haben. Es gibt halt musikalische Logik, das hat ja kein Geringerer als Adorno eisern festgehalten.

Wolfgang Coy

Aber wenn du den Marmor ansprichst und, zurückgreifend auf deinen Vortrag, dann ist in Pi tatsächlich schon jede Vollendung der Musik vorhanden, wir müssen sie nur entbergen.

Friedrich Kittler

Na dann rätseln wir doch jetzt.

Wolfgang Coy

Ja.

Friedrich Kittler

Also, ich nehme nochmal das schöne Beispiel von Against the Day, Pynchons letztem Roman, weil das eben niemand kennt: Die (Sex-)Heldin des Romans, diese russische Mathematikerin, glaubt eben mehr als ihr Lehrer David Hilbert in Göttingen daran, dass in der Zetafunktion Informationen über die Primzahlen und deren scheinbare Chaotik so incodiert sind, dass wir physikalische Konstanten gleichsam kennenlernen. So kühn ist diese Dame des Romans. Und der Roman setzt es dann – und das ist vielleicht für Diskussionen um Kunst und Dichtung nicht uninteressant – rekursiv so fort, dass er den Gedanken auf sich selber anwendet: „Ich bin ein historischer Roman. Ich spiele vor dem ersten Weltkrieg und beschreibe, wie alles in der Katastrophe des ersten Weltkriegs mündet – und wie vor allem die grandiosen Energien des europäischen Anarchismus kaputt gemacht werden zwischen Hochkapitalismus und Bolschewismus. Auf der einen Hälfte der Welt eben Kapitalismus, auf der anderen Hälfte der Welt Bolschewismus. Ich bin ein Roman, der die Geschichte nicht – so wie ein alberner historischer Roman a là Gustav Freytag oder Felix Dahn – nur in den gröbsten Zügen kennt und wahrnimmt. Ich bin ein Roman, der alles richtig macht. Die Taxis, die die Armeen an die Marneschlacht fahren, und so weiter”.

Es stimmt alles. Man findet überhaupt keinen Fehler und bekommt den Eindruck, dass Pynchon auf 1085 Seiten versucht, eine Zeitmaschine zu bauen. Eine Zeitmaschine, die gleichsam mehr als ein konventioneller historischer Roman zurückgeht. So wie die Heldin sich die Primzahlen aus der Zetafunktion melden lässt, so lässt sich Pynchon die Geschichte geben, um gleichsam – oder eben nicht gleichsam – die Energien dieses Anarchismus 2006 zu reaktivieren. Er spielt also im Roman dasselbe Spiel, das seine Heldin – bevor sie resigniert – in der Mathematik oder zwischen Mathematik und Physik spielt. Es scheint eine faszinierende Möglichkeit zu sein, das zu denken; also über den bescheidenen, allzu anspruchslosen Bereich der bloßen Metaphorik und des Vergleichs hinauszugehen, in Bereiche, wo Romane und Gleichungssysteme und Algorithmen denselben Ernsthaftigkeitsbedingungen unterworfen sind. Das mag sehr poetisch klingen.

Wolfgang Coy

Wir müssen wohl noch ein bisschen warten, bis alle die 1085 Seiten verarbeitet haben … Aber ich glaube, da gibt es noch eine weitere Meldung.

Besucherin

Hello, I have an educational question: You gave a very dense kind of introduction to the mathematical philosophy behind computation. How important is it, in your opinion, for an artist or media theorist dealing with computers, computer culture, and the effect that computers have on our perception, to have this kind of background, this kind of education? How deep needs a computer artist, net artist or media artist to go into mathematical theory, in order to be able to say something real or unreal about the way we are being affected?

Friedrich Kittler

Eine schöne Frage. Ich will Medien- und Netzkünstlern keine Vorschriften machen und möchte erstmal an der Nase meiner Profession oder Berufung zupfen: Also Professoren für Mediengeschichte oder Medientheorie, die noch keinen einzigen kleinen Pascalalgorithmus zum Laufen gebracht haben oder noch nie ihre Maschinenhaube aufgeschraubt haben – denen traue ich einfach nicht. Und wie es mit den Medienkünstlern ist, dazu kann ich eigentlich nur Erfahrungsberichte geben: Ich war vor etwa 10 Jahren mal auf einer Computerkunstausstellung in Chicago am kalten See in dieser Windy City – und es war schon deprimierend zu sehen, wie viele HTML-Anwendungen da als große Computerkunst vorgestellt wurden. Das sollte ja nun vielleicht jeder können.

Und nach diesem trostlosen Bildschirmen, auf denen sich irgendwelche Kommunikationszeichen abspulten, paradoxe oder sinnvolle, zufällige oder sinnlose, drang dann ausgerechnet in Chicago eine ferne E-Gitarre an mein Ohr. Und ich bin einfach diesem Klang nachgegangen, weil ich E-Gitarren liebe. Nun kam ich in einen Raum, da war ein Stahlblock, auf dem eine Gitarre aus Stahl lag. Die hatte stählerne Bünde, und auf diesen stählernen Bünden, Gitarrenbünden, spielte eine stählernde Hand, die ferngesteuert wurde von einem Computer. Auf einem zweiten Tisch stand ein Mikrofon, ein Fourier-Analysator, und, wie ich erfuhr, ein Kohonen-Netzwerk. Da habe ich den Programmierer, der aus Hamburg kam, und den Bastler, der das alles gebaut hatte, gefragt, wie er das denn programmiert habe – und dann hat er gesagt: „in plain C,” in einfachem C. Respekt.

Und was war das für ein Gerät? Und warum war das so viel faszinierender als die in Unkenntnis der Computermusik und -mathematik gemachten Bild- und Bildschirmprogramme? Diese Gitarre fing nämlich jeden morgen um 7 Uhr von alleine an zu spielen – und zwar vollkommen zufällig. Aber in dem Kohonen-Netzwerk, das der Konstrukteur in den Rückkopplungszweig gehängt hatte, war programmiert, dass sie sich im Laufe des Tages immer besser beibringen solle, wie eine E-Gitarre aus Windy City Chicago Blues zu spielen. Und mittags, als ich vorbeikam, sagte der Konstrukteur, spielte sie schon halb-richtige Bluesläufe, machte aber noch Fehler. Und am Abend, wenn er sie dann abschaltet, wäre sie die perfekte Chicago Blues Gitarre – und das entsprechende Schlagzeug und Saxophon habe er leider am amerikanischen Zoll nicht vorbeigebracht.

Also das ist doch wirklich Computerkunst im Unterschied zu Unterhaltungselektronik. Also, um es auf eine Formel zu bringen: Die übliche Kommunikation unter durchschnittlichen Menschen ist doch nichts, was eine Verdopplung irgendwie rechtfertigen würde. Sondern jeder Sonnenuntergang und jedes Korallenriff und jede Gitarre sind doch tausendmal schöner. Und auf die Frage von vorhin müsste man vielleicht sagen: „Aus Liebe zu dem, was ist, lohnt es sich, Mathematik und Physik zu lernen”. Je mehr wir selber davon wissen, und je weniger bloß unsere Web-Enzyklopädien und Professorenschaften davon wissen, desto besser ist – mit den Griechen gesprochen – das Leben. Voll Zen. Also die Japaner waren von den damals noch deutschen Tonbandgeräten so begeistert und sagten nur: „Wissen Sie, wir benutzen das ganz anders als Sie. Sie nehmen auf dem Tonband den gesamten Mahler von vorne bis hinten auf, oder den gesamten Wagner, und wir machen das anders. Wir stehen morgens in der Früh um drei auf, besteigen den heiligen Berg, Fujiama, und nehmen die Vogelstimmen auf.”

Wolfgang Coy

Also falls es keine weiteren Meldungen mehr gibt, finde ich dieses meditative Element eigentlich schon einen sehr schönen Schlusssatz. Aber falls es noch eine dringende Frage gibt, die ich von hier oben nicht gut sehen kann, weil das Licht sehr… Ah doch, ja, da haben wir noch eine Frage.

Besucher

Eine Frage habe ich noch. Wenn ich Ihnen zuhöre, drängt sich bei mir die Frage auf, dass Sie den Künstler quasi in Frage stellen. Weil… Ja, das ist jetzt pointiert formuliert, natürlich... Aber wenn Sie sagen, dort war diese Blues-Gitarre, die bis zum Abend perfekt gelernt hat, Blues zu spielen, und hinter Mahlers Komposition liegt ja nur ein Algorithmus – wenn ich dieses Prinzip mit neuen Möglichkeiten der Berechenbarkeit erweitere, extrapoliere, kann ja quasi immer fortschreitend jedwede Form von Kunst von einer Maschine erzeugt werden. Möchten Sie diesen Menschen sagen, sie sind in 100 Jahren arbeitslos?

Friedrich Kittler

Bitte sagen Sie den letzten Satz noch einmal.

Besucher

Möchten Sie diesen Menschen hier sagen – na gut, diese Menschen sind in hundert Jahren wahrscheinlich tot –, aber dass ihre Kinder als Künstler arbeitslos sind? Wird es die Kunst als menschengemachte Form nicht mehr geben? Also, es ist provokant formuliert, aber… Mir drängt sich der Gedanke auf.

Friedrich Kittler

Mir drängt er sich auch auf,aber ich würde gerne eine Unterscheidung treffen zwischen solchen unvorwegnehmbaren Prinziperfindungen in der Kunst oder auch in der Mathematik und solchen Anwendungen, zu denen wir alle fähig sind. Also, schlichtes Beispiel: Man kann ja beibringen, perspektivisch korrekte Bilder zu zeichnen oder zu malen, aber es bedurfte eines gewissen, absolut genialen Leon Battista Alberti, um die Idee der geometrisch-perspektivischen Konstruktion überhaupt zu haben, welche Konstruktion dann 400 Jahre lang – das heißt dann bis ganz kurz vor Picasso und George Braque – eben alle Bilder in Europa bestimmt hat. Und ich glaube, diese Form, Türen zu öffnen, „doors of perception”, wie das Jim Morrison und vor ihm schon andere genannt haben, das wird es auch in 100 Jahren noch geben, weil eben auch so viele Dinge ungelöst sind, auch in der Computergrafik zum Beispiel.

Und genauso erfinderisch und unvorhersehbar wie ein neues Prinzip des Malens oder Komponierens – die Cluster bei Ligeti oder so – genauso unvorhersehbar kann es passieren, dass plötzlich ein neuer toller Algorithmus gefunden wird, mit dem das Trivialste und Hübscheste der optischen, kalifornischen Welt endlich ausgerechnet werden kann. Bislang sind meines Wissens diese merkwürdigen, David Hockney’schen Olivenkringel am Boden von sonnenbeschienenen Swimmingpools nur dann berechenbar, wenn die Betonplatten alle schön plan sind, alle fünf, und sobald das eine Badewanne wäre, zum Beispiel, kann er das noch gar nicht rechnen. Es muss da noch algorithmischer Fortschritt erfolgen und jemand muss etwas so Geniales erfinden wie eben die Alberti’sche Weise, das Wesen des Bildes, um zu definieren... und dann folgen ganze Lämmerscharen von Künstlern und bei denen hatte ich mir dann heute Abend vielleicht ein bisschen Spott einfallen lassen, dass die dann doch manchmal zum Verwechseln ähnlich sind, wie alle röhrenden Hirsche über allen Sofas im 19. Jahrhundert.

Wolfgang Coy

Aber man darf noch ein bisschen üben? Damit man da hinkommt? Ich meine, es ist ein gewisses Problem: Ich verstehe deinen Wunsch nach radikalem Umbruch und neuen Ideen sehr gut, aber wann wird man in die Lage versetzt? Gibt es einen Weg dahin? Und besteht der Weg nicht möglicherweise aus digitalen röhrenden Hirschen?

Friedrich Kittler

Hattest du nicht selbst kürzlich, quasi…

Wolfgang Coy

Hirsche?

Friedrich Kittler

Nein, nein, nein, dich positiv zu der Tatsache geäußert, dass, wenn das mit den Quantencomputern wirklich klappt, dass das ein Quantensprung wäre. Es ist ja vor allem nicht so, soweit ich mich informiert lassen habe, dass diese Quantencomputer sich so einfach als lineare Frucht eines linearen technischen Fortschritts ergeben, sondern auf den ausdrücklichen, theologisch begründeten Protest von Albert Einstein hin zur Welt gekommen sind, es also mächtige Feinde gegeben hat. Das ist ein Punkt, den man vielleicht auch noch nennen sollte, warum die großen Umbrüche nicht häufiger sind.

Wolfgang Coy

Hatte ich nicht.

Friedrich Kittler

Hattest du nicht?

Besucher

Ja, ehm, ich kann leider nicht gut rechnen, deshalb will mir das auch nicht gelingen, meine Bemerkung als Frage zu formulieren. Trotzdem trage ich so eine kleine Johann-Sebastian-Bach-Maschine in mir, und wenn ich Fahrrad fahre, pfeife ich so Melodien, also ohne das berechnen zu können, kenne ich halt so die Konstruktionsprinzipien davon und das pfeift dann so vor sich hin aus Versatzstücken und neuen Extemporationen daraus. Und mit jeder Fahrradfahrt endet halt auch dieses Spiel, das praktisch unabhängig von mir so läuft, ja, so auch wie hier während des Vortrags so ein bisschen bei mir zusammen. Und wenn ich nicht diese berühmten letzten Noten der Kunst der Fuge kennen würde, während derer Bach der Legende zufolge der Stift aus der Hand viel, wäre jedes Ende einer Fahrradfahrt und das jeweilige Stoppen dieser kleinen Bach-Pfeifmaschine unglaublich unbefriedigend. Und es ist ja vielleicht auch, wenn wir hier über Kunst reden, nochmal mein Anliegen, das zurückzubinden an eine Befriedigung oder eine Schönheit oder eine Traurigkeit von endlosen Prozessen, mit denen der Computer bekanntlich nicht gut umgehen kann, und beendeten Prozessen, die uns ja immer wieder auf etwas hinweisen – wenn Glenn Gould diese letzten Noten nicht so schön gespielt hätte und ich die nicht so im Ohr hätte, wäre jedes Ende einer Fahrradfahrt mit Pfeifen sehr traurig und das finde ich auch immer gut von der Kunst, sozusagen Modelle zu finden, mit dieser Endlichkeit umzugehen. Danke.

Friedrich Kittler

Da kann ich nur einfach „Ja, ja, ja” sagen, wie Molly Bloom im letzten Satz eines gewissen Romans.

Wolfgang Coy

Und da es der letzte Satz eines gewissen Romans ist, könnten wir das ja als Hinweis nehmen, dass das vielleicht auch der letzte Satz dieser Veranstaltung war. Oder gibt es noch ganz dringenden Redebedarf?

Friedrich Kittler

Ich könnte sehr gut damit leben, wenn Sie auch...dann seien sie alle...

Wolfgang Coy

Dann bedanken wir uns bei Friedrich und bei dem Publikum. Wir bedanken uns beim Publikum, das dir nicht an die Gurgel gesprungen ist, und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.

- 1. Tatsächlich wird angenommen, dass Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī im Jahr 780 geboren wurde (Anm. d. Red.)